9月15日はC4thで開催をお知らせしていた、「親子で学ぶ着衣泳」を実施しました。

東京消防庁綾瀬出張所から消防士の方に講師としてご参加いただき、非常に意味のある講座と実習を行って頂きました。

今回の講座では服を着たまま水に落ちた際に、落ち着いて体力を温存すること、浮いて助けを待つ「ういてまて」の技術を習得する訓練を行いました。

今回講習で習ったこととに加えて、私も少し調べました。ほとんどの人は肺に空気をためた状態で体の2%は水から出るのだそうです。

近くに救助してくれる人がいない場合に手を挙げてしまうとその2%を使ってしまうので、おぼれてしまいます。同様に、大声を出すのも肺の空気がなくなってしまうので、やはりおぼれてしまいます。近くに人がいない時は手を水中に入れて、口と鼻を空中に出すことを意識して、空気をたくさん吸ってじっと待ちましょう。そして、救助してくれる人がいると気づいたタイミングで声出しと手を挙げるようにすると良いようです。

空のペットボトルで浮く方法も教わりました。胸の位置でしっかりと持つことが大切です。私が実践した感じでは、1リットルのボトルでは浮力が心許なかったです。せめて1.5リットルは欲しいと思いました。それでも、子供であれば1リットルでもかなり意味はあるかと思います。

おぼれたときだけでなく、救助する立場の講習もありました。空のペットボトルは浮くために非常に有用であることは体験出来ました。さらにペットボトルはいろいろなところにあるので非常に良い救難道具と言えるのですが、欠点もあります(対処方法も教わりました)。まず欠点は、「軽すぎて遠くにいる救助者に届けづらい」ということでした。確かに言われてみるとそうですね。そして、その軽すぎる欠点への対処は、少し水を入れることでした。水を入れることでそれを重しにして投げることが出来るので、距離が出るようになるのだそうです。ただし、水を入れすぎてしまうとペットボトルの浮く力が弱くなってしまうので、入れる量は「少し」だそうです。具体的に入れる水の量は状況で変わるでしょうから明示することは難しいですが、頭に入れておくといいですね。

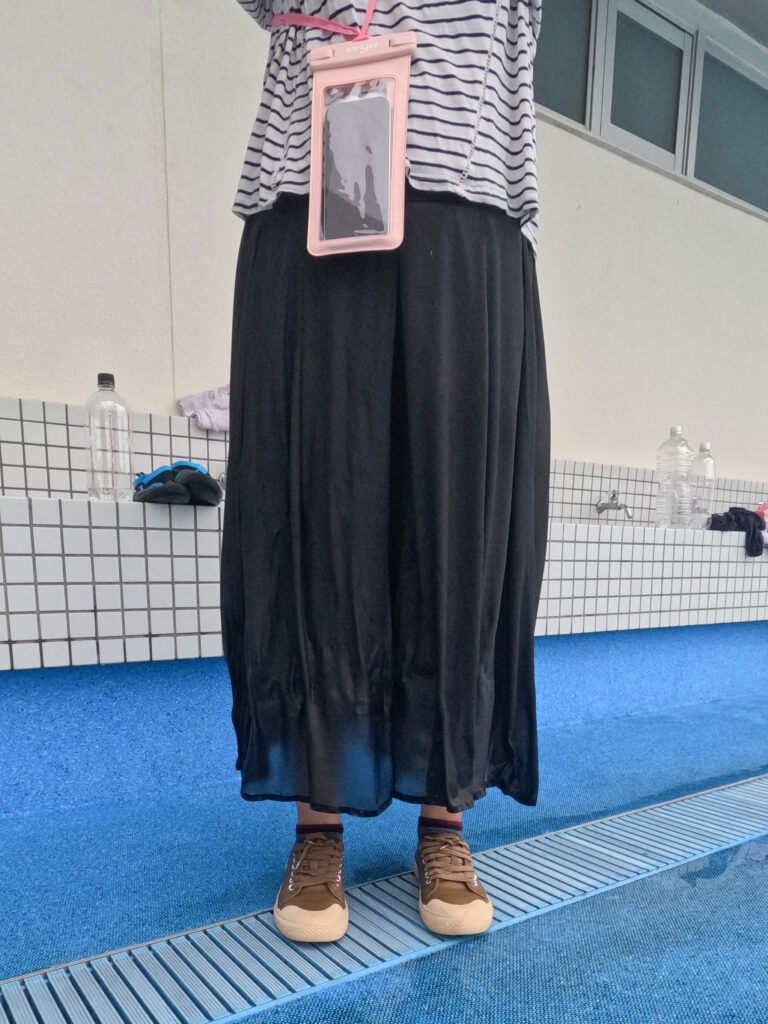

水難事故にあう時、服装を選べることはあまりないと思いますが、水中で動きづらい服装があることもわかりました。例えばスカートは足にまとわりついて、とても動きづらかったそうです(本人談)。もしも、大雨や台風など、水害の中を行かなくてはならないときに余裕があるのであれば、水中で動きやすい服にしておいた方が体力も奪われません。

例えばつい先日、三重県四日市市で地下駐車場が記録的な大雨の結果水没しました。テレビでは、地下駐車場から避難する女性の自撮り映像が流れていましたが、その方はスパッツのような短い丈のズボン?をはいていました(権利の関係で映像はブログに載せられません)。それは偶然だったのかもしれませんが、この時は当初は様子見で、徐々に水が増えてきたので車を置いて避難、という形のようでしたので、多少は時間に余裕がありました。このような場合には着替えられるなら着替えた方が良いという事だと思いました。

もしもの時に助かるためには、自分自身の知識と経験とそこからの判断がとても重要になります。

今年度の水の事故が起こる季節は、ほぼ終わったといっても良いと思いますが、来年、再来年、さらにその先と水難事故の多い夏は必ずやってきます(もちろん、水難事故は夏だけではないです)。

今回のような知識は使わないで日々を過ごすことが大切です。ですが、災害は忘れたころにやってくるといいます。普段から自分たちの身の回りにどんなものがあるのか、緊急時にはそれがどのように使えるのかなど、防災の一環として定期的に思い出してシミュレーションすることが重要ですね。

そして、今回の着衣泳の講習は、今シーズン足立小のプール最終日でもありました。着衣泳の講座が終わった後、今シーズンのプールサイド(北側)を涼しくしてくれた日除けを撤去しました。また来年!ですね。

最後になりますが、東京消防庁綾瀬出張所から講師で来て頂いた消防士の方々、講座開催に尽力いただいた方に改めて感謝申し上げます。